-

-

🪙 100円銀貨の歴史

日本の100円硬貨は、現在の白銅製のものが普及する前は銀製でした。銀の100円硬貨は**昭和32年(1957年)から昭和41年(1966年)**まで発行されていました。

◆ 発行背景

第二次世界大戦後のインフレを受けて、戦前に使われていた「銀本位制」は機能しなくなり、戦後日本は物価安定のために新たな通貨政策を模索していました。その中で、金属貨幣としての信頼性を高めるため、1957年に銀製の100円硬貨が登場します。

-

🔄 100円白銅貨への移行

1967年(昭和42年)に銀の価格高騰とコスト削減のため、100円銀貨は廃止され、現在の白銅(銅75%、ニッケル25%)製100円硬貨に切り替わりました。

-

📌 その他の豆知識

-

銀貨であるため、酸化によって**変色(黒ずみ)**しやすい。

-

鳳凰は昭和天皇即位記念硬貨にも使われたモチーフで、格式高い印象。

-

稲穂は昭和天皇の農本主義的な姿勢を象徴。

-

🥇 100円銀貨の三種類【鳳凰・稲穂・聖火】

名称 発行年 デザイン 備考 鳳凰(ほうおう) 昭和32〜33年(1957〜1958) 鳳凰 最初の100円銀貨 稲穂(いなほ) 昭和34〜41年(1959〜1966) 稲穂と歯車 発行数最多 聖火(せいか) 昭和39年(1964) 聖火と五輪マーク 東京五輪記念硬貨 鳳凰 100円銀貨(1957~1958)

-

表面: 鳳凰が翼を広げているデザイン

-

裏面: 額面「100円」、年号、日本国

-

直径: 22.6mm

-

重量: 4.8g

-

素材: 銀60%、銅30%、亜鉛10%

-

特徴:

-

初代100円硬貨。

-

デザインの格調高さと、発行数の少なさでプレミア価値が高い。

-

2年しか発行されていないため希少。

-

稲穂 100円銀貨(1959~1966)

-

表面: 稲穂を囲むような円形デザイン+歯車模様(工業と農業の象徴)

-

裏面: 額面「100円」、年号、日本国

-

直径・重量・素材: 鳳凰銀貨と同じ

-

特徴:

-

一番長く流通していた銀の100円硬貨。

-

現在も比較的入手しやすい。

-

鳳凰と比べるとプレミアは低め。

-

聖火 100円銀貨(1964年限定)

-

表面: 聖火を掲げる手+五輪マーク

-

裏面: 額面「100円」、年号「昭和39年」、日本国

-

直径: 22.6mm

-

重量: 4.8g

-

素材: 銀60%、銅30%、亜鉛10%

-

特徴:

-

1964年 東京オリンピック記念硬貨として発行された特別な銀貨。

-

一度きりの限定発行。

-

五輪マークが硬貨に入った初の日本貨幣。

-

鳳凰と同じくらいコレクター人気が高い。

-

🧠 小ネタ&豆知識

-

鳳凰の「鳳」はオス、「凰」はメスの意味。平和の象徴とされる。

-

聖火100円は「100円」でありながら、最初の五輪記念コインとして国際的にも注目された。

-

銀の含有率が高いため、酸化しやすく「黒ずんだ銀貨」になりがち(でもそれも味)。

-

-

-

-

-

-

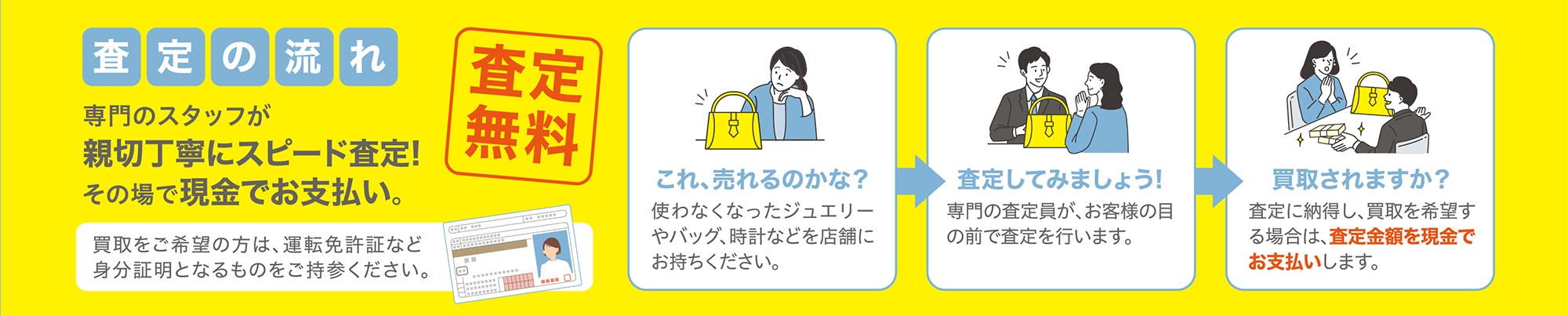

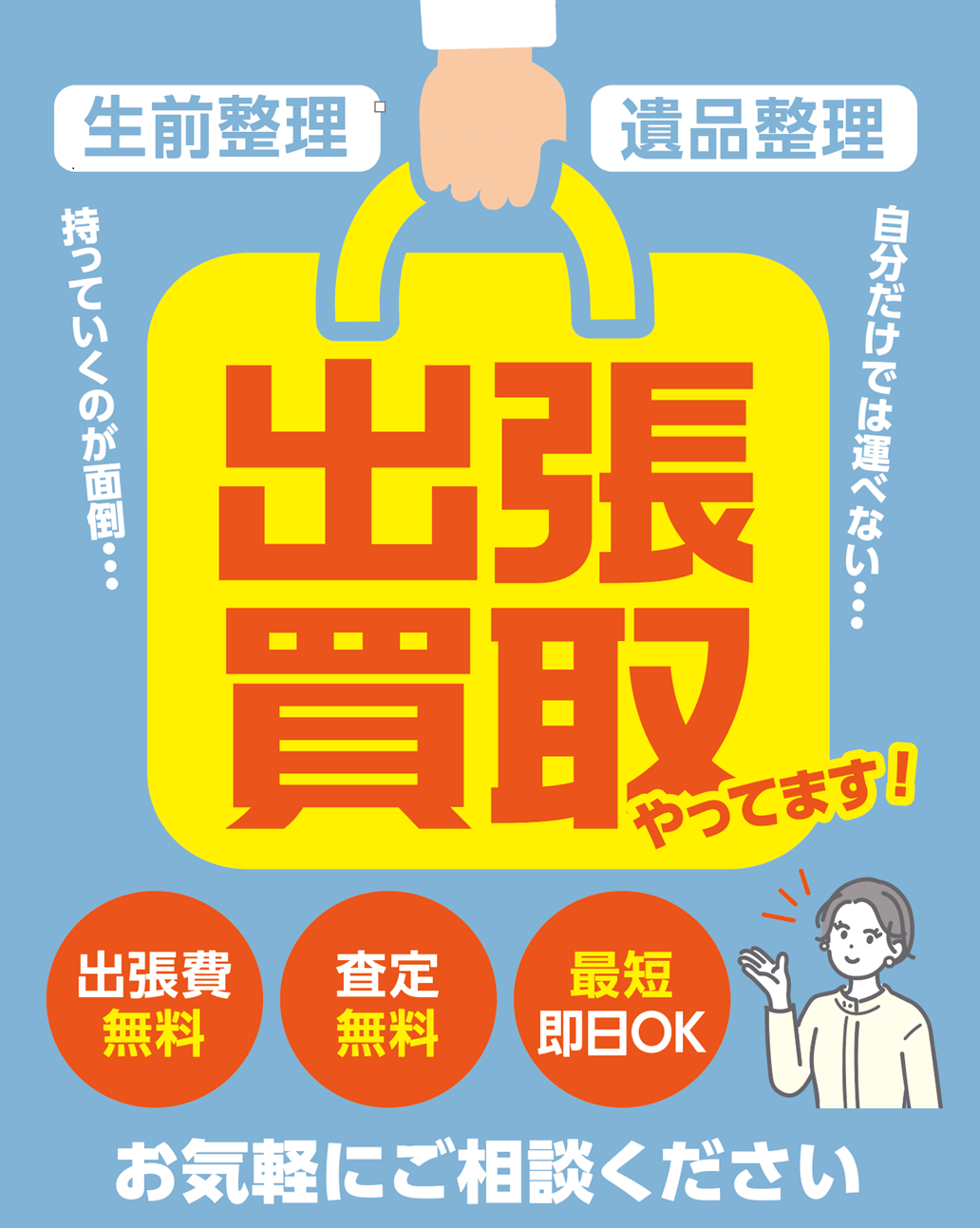

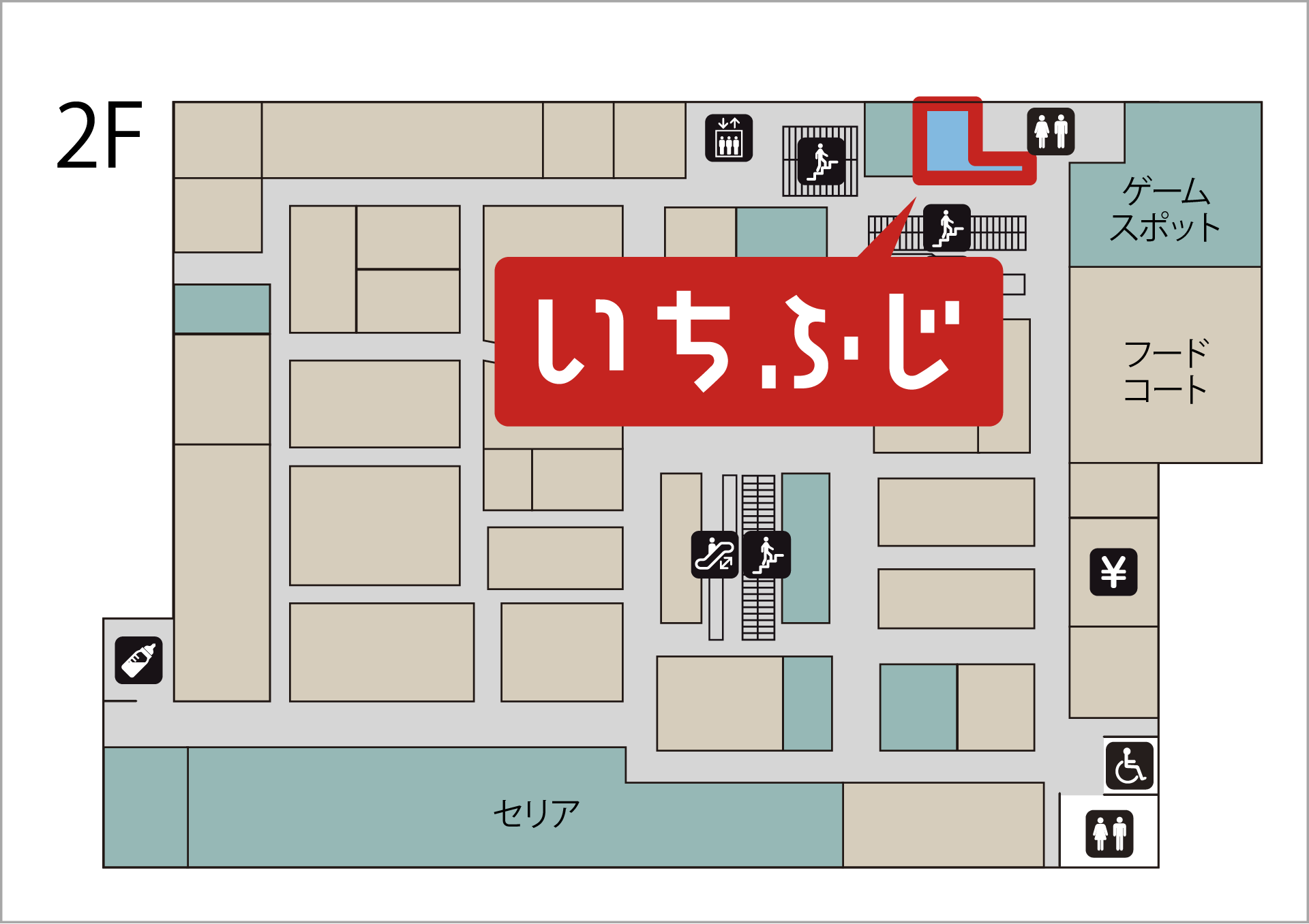

当店『買取専門いちふじ』では、古銭・記念硬貨・金貨を高価お買取りしております!

もちろん、金・プラチナ製品も精一杯査定させていただきま